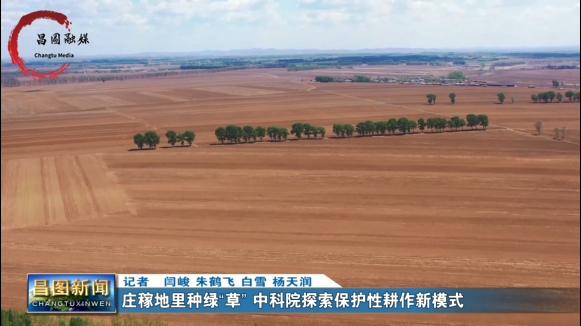

黑土地是大自然赐予人类的宝贵资源。因长期过度开发利用、气候变化等多种因素的影响,东北黑土地出现了不同程度的退化问题,直接影响到区域粮食产量的稳定。为改变黑土流失和退化的局面,中国科学院沈阳应用生态研究所积极探索保护性耕作新模式,在我县的黑土地上播种绿“草”,不断升级黑土地“保卫战”。

东北平原是我国粮食主产区和重要的商品粮基地,为保障国家粮食安全做出了重大贡献。然而在多年传统耕作模式的影响下,以前“插根筷子都能发芽”的黑土地,现在却要靠化肥来“续命”。土地“重用轻养”,导致土壤水肥蓄保能力下降、耕层变薄、土壤酸化、有机质量减质退等,进而影响作物养分吸收利用,导致农作物产量和品质下降,还引发农业面源污染等问题。近年来,中国科学院沈阳应用生态研究所“黑土粮仓”项目不断探索不同的保护性耕作模式,让东北的黑土地再度焕发生机。

在农作物种植系统中,田间杂草、土壤因素对作物的生长发育、产量和品质的影响一直都是农业领域关注的热点。大量使用化肥和除草剂可以达到作物增产、除草的目的,但对土壤和环境造成的负面影响,严重制约了农业生产的可持续发展。种植覆盖作物是一种实现农业可持续发展的新策略,可以达到控制杂草、减少氮肥施用、改善土壤质量的目的,被认为是在兼顾主栽作物产量前提下实现农业可持续生产的新策略。

作为粮食与经济作物生产系统的“嵌入者”,覆盖作物通过与目标作物间混套作、轮作等方式,从时间、空间双重维度上实现增加耕地地表覆盖率、减少土壤侵蚀、保持或提高土壤肥力、抑制杂草、防治有害生物、增加土壤可利用水含量等功能。

种植覆盖作物不仅可以产生明显的生态效益,还可降低生产成本,增加作物生产系统的综合效益,大幅度降低农业化学品投入,提高资源利用效率,增强农田生态系统稳定性、多样性和生态服务功能,减少环境污染,真正实现农业绿色发展。

粮食生产,根本在耕地,出路在科技。随着研究的不断深入,中国科学院沈阳应用生态研究所将在我县开展一系列系统研究,充分发挥覆盖作物在保护黑土地中的作用,使覆盖作物更广泛地应用于农业种植系统中,为保护性耕作的示范推广提供强有力的科学支撑,让黑土地永远造福于民。